ベンチャー企業のイグジットは、株式上場・新規公開株(IPO)のほかに、M&Aという選択肢もあります。

米国では株式上場・IPOの比率は全体のわずか20%弱で、M&Aは80%以上に増加しています。

日本でも近年、ベンチャー企業・スタートアップ企業のM&Aが盛んに実施されているものの、まだまだ株式上場やIPOに比べると少数派です。

今回は、ベンチャー企業がM&Aを成功させるために知っておきたいM&Aの方法や注意点、昨今のベンチャー企業・スタートアップ企業のM&A事例を解説します。

M&Aを成功させるためのポイントも紹介しますので、参考にしてください。

目次

- 1 ベンチャー・スタートアップのM&Aは企業成長に不可欠

- 2 GAFAはスタートアップ企業のM&Aで成長

- 3 ベンチャー企業のM&Aはこれからの大企業にとっても重要

- 4 ベンチャー・スタートアップ企業がM&Aを実施する流れ

- 5 ベンチャー・スタートアップ企業におけるM&Aのメリット

- 6 新規事業に参入できる

- 7 新規人材の獲得

- 8 シナジーが期待できる

- 9 ベンチャー・スタートアップ 企業のM&AとIPOの違いとは

- 10 コスト

- 11 売買までの期間

- 12 成長に対する期待

- 13 ベンチャー・スタートアップ 企業のM&A動向

- 14 各国のベンチャー企業のM&A件数

- 15 ベンチャーのM&AとIPOの日米比較

- 16 ベンチャー・スタートアップ 企業のM&A(売却)の方法

- 17 「相対方式」は非上場企業のメジャーなM&A方式

- 18 「入札方式」は業績の良い優良企業が採用する方式

- 19 ベンチャー・スタートアップ 企業のM&Aの注意点

- 20 希望通りの価格で売却できない可能性もある

- 21 M&A完了までには時間がかかる

- 22 財務状況に誤りがあると信用を失う

- 23 従業員のモチベーション低下や離職につながるリスクがある

- 24 ベンチャー・スタートアップ 企業がM&Aを成功させるためのコツ

- 25 PMIを策定する

- 26 業績アップのタイミングで売却する

- 27 ベンチャー・スタートアップのM&Aで企業を成長させよう

ベンチャー・スタートアップのM&Aは企業成長に不可欠

ベンチャー企業におけるスタートアップはM&Aが不可欠です。

スタートアップとは、新規事業の立ち上げや起業の中でも、革新的なアイディアで、社会にインパクトを残して短期的に成長する企業です。

Google、Apple、Facebook、Amazon.comは、GAFAと称され、ベンチャー企業におけるスタートアップの代表格と言えるでしょう。

そのGAFAもまた、多数のM&Aにより成長してきました。

GAFAはスタートアップ企業のM&Aで成長

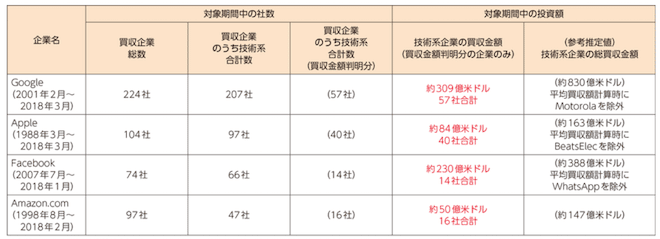

上記の表は、GAFAが買収した企業の数と詳細を記したものです。

4社とも積極的なM&Aを通して大きく成長していることがわかります。

動画配信サービスのYouTubeや、スマートフォンのOS、Androidは、GoogleがM&Aで買収したスタートアップから始まった事業です。

ベンチャー企業のM&Aはこれからの大企業にとっても重要

ベンチャー企業は規模が小さいため、迅速な意思決定が可能です。

それに比べ、大企業は、破壊的なイノベーションや改革を起こすのが難しい特徴があります。

そこで、大企業がベンチャー企業のスタートアップとM&Aを実施することで、技術やノウハウ、そして優秀な人材を時間をかけず、迅速に獲得することができます。

ここでは、両者のシナジー効果を生み出すこともでき、多くのメリットが期待できるでしょう。

ベンチャー・スタートアップ企業がM&Aを実施する流れ

ベンチャー企業がM&Aを行う場合、手続き自体の大枠は通常のM&Aと大きく変わりません。

流れを整理すると以下のようになります。

- 相談・問い合わせ

- 秘密保持契約およびアドバイザリー契約の締結

- 必要資料の準備・提出

- 企業価値の評価と企業概要書の作成

- 譲受企業とのトップ面談

- 基本合意の締結

- 譲受企業によるデューディリジェンス(詳細調査)

- 最終契約・クロージング

まず、自社にとってM&Aが最適な選択肢かどうかを検討したうえで、仲介業者に相談することから始まります。

実施を決めたら、仲介業者と秘密保持契約・アドバイザリー契約を結び、ノンネームシートや企業概要書などの必要資料を整えます。

その後、買い手候補の企業に打診が行われ、複数の候補と経営者同士の面談が実施されます。

最終的に譲受企業が決定すると、価格やスケジュールを取り決めた基本合意書を締結し、買い手側によるデューディリジェンスが行われます。

調査の結果に問題がなければ、最終契約を結び、クロージング(取引完了)へと進みます。

ベンチャー・スタートアップ企業におけるM&Aのメリット

次にベンチャー・スタートアップ企業をM&Aで獲得するメリットを具体的に見ていきましょう。

紹介するのは以下の3つです。

- 新規事業に参入できる

- 新規人材の獲得

- シナジーが期待できる

新規事業に参入できる

スタートアップが台頭してきたタイミングでM&Aを実施すれば、開発や人材育成の時間や労力を省き、新規事業に参入できます。

これを全て自社で実施しようとした場合、多くの費用や時間、労働力を必要とすると共に、大きなリスクを背負うことにもなります。

このように、M&Aは最初から事業を作り出すよりも小さなリスクで新規事業に参入できるのが大きなメリットです。

新規人材の獲得

M&Aにより、優秀な人材を獲得できるでも大きなメリットとなります。

自社で優秀な人材を育てるためには何年もの時間を必要とします。途中で離職してしまう恐れもあるでしょう。

スタートアップ企業とM&Aを実施することにより、新規事業だけでなく、すでに経験のある優秀な人材を簡単に獲得できると言うメリットがあります。

シナジーが期待できる

シナジー効果とは、買い手企業と売り手企業の力が合わさることにより新たな強みが生まれることをいいます。

自社のすでにある技術と、買収したスタートアップ企業の技術を合わせることにより、自社に足りていなかった技術を補ったり、今までにない強みが生まれたりというメリットがあります。

ベンチャー・スタートアップ 企業のM&AとIPOの違いとは

ベンチャー企業が目指す先として挙げられるのは以下の3通りです。

- M&Aでスタートアップを売却して売却益を得る

- IPOにより新規上場する

- そのまま事業を続ける

IPOは、東証一部・二部はマザーズに新規上場することを指します。

IPOの株式は、売出し価格よりも高値で取引きされることも多く、投資家の中では広く認知された投資方法です。

この項では、ベンチャー企業のM&AとIPOの違いについて解説していきます。

コスト

IPOは人材育成や、設備投資など、何年も掛けて整えなければなりません。

それに対してM&Aは、双方の合意があれば完了するため、何年もかけて人や設備を揃える必要がなくなります。

そのため、M&Aの価格にもよりますが、総合的なコストはM&Aの方が安くなる可能性が高くなるでしょう。

売買までの期間

IPOは、何年もかけて社内を構築し、業績をあげることで、やっと新規上場することができます。

しかし、M&Aではその必要はありません。

売り手企業と買い手企業がマッチングして、双方が条件に合意すれば、数ヶ月で完了させることも可能です。

成長に対する期待

IPOは、ある程度の業績と今後も事業拡大を求められます。

そのため、新規上場したあとも成長し続けることが必要です。

それに対しM&Aは、成長率の高くない安定的な企業や、IPOを実施できない小さな規模の企業でも、相性の良い相手企業が見つかれば実施することができるでしょう。

ベンチャー・スタートアップ 企業のM&A動向

次に、ベンチャー企業のM&A動向について紹介します。

近年、日本国内でもM&Aは認知されつつあり、スタートアップを中心に盛んになってきています。

しかし、他の国と比べると、まだまだ件数が少ないといえます。

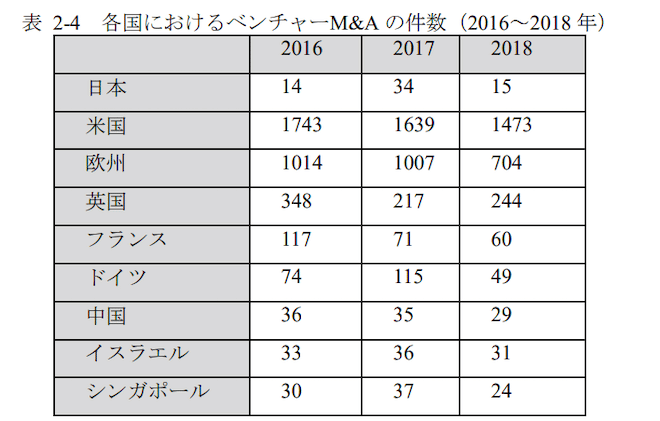

各国のベンチャー企業のM&A件数

上記の表は、2016年から2018年における各国のベンチャー企業のM&A件数です。

その数は、アメリカの件数がずば抜けて多いことを示しています。

それに比べて日本のM&A件数は、他の国と比較しても低い水準であることがわかります。

ベンチャーのM&AとIPOの日米比較

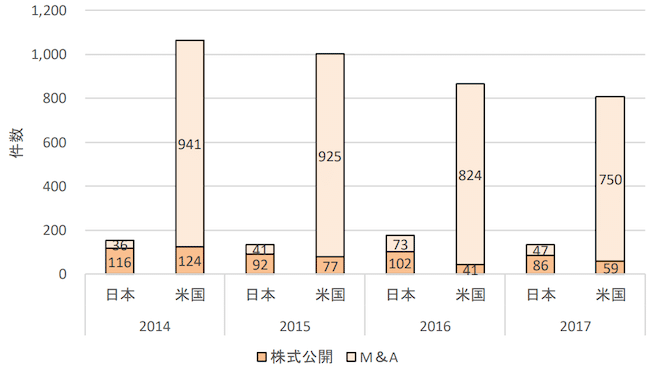

上記の表は、M&AとIPOの日米比較です。

ベンチャー企業の数自体は、アメリカの方が圧倒的に多いが、M&AとIPOの割合いを見てみると、アメリカはIPOよりもM&Aの件数の方が圧倒的に多いのに対して、日本はIPOの件数の方が多くなっています。

この表からわかることは、日本の方が、企業の規模を重視しているという点です。

日本では、起業してその企業を成長させていった後に、上場するという1つの流れが主流となっていた時期があります。

そのため、アメリカに比べて、まだまだM&Aがメジャーではないと言えるでしょう。

ベンチャー・スタートアップ 企業のM&A(売却)の方法

ベンチャー企業が会社、あるいは事業を売却する方法には、大きく分けて2種類あります。

1つは「相対(あいたい)方式」と呼ばれるもので、特定の買い手候補と1対1で交渉を進める方法です。

間にM&A仲介会社が入ることもあるため、マッチング方式やM&A仲介方式とも呼ばれます。

もう1つは、「入札(オークション)方式」と呼ばれる方法です。

複数の買い手候補に入札価格およびその他の取引条件を提示させ、その中から最良の条件を提示した買い手候補を売却先として選び、最終交渉を進めていきます。

いずれの方式にもメリット・デメリットがありますので、以下で詳しく解説していきます。

「相対方式」は非上場企業のメジャーなM&A方式

非上場企業のM&Aでは、通常、相対方式が採用されます。

相対方式のメリットは、買い手候補1社1社と交渉を進められることです。

売り手と買い手が1対1で売却価額をはじめとして、売却後の経営陣や従業員の処遇、ステークホルダーとの関係、売却プロセスに関する要望などについて交渉します。

希望する事項が多岐にわたる複雑な取引では、信頼できる買い手候補と交渉できる相対方式のほうが、自社の意向に沿った結果が得られやすいと考えられます。

さらに、事業の価値を理解してくれる買い手が少ない場合や、特定の買い手しか考えられない場合は、当然ながら相対方式を採用することになります。

相対方式は良い買い手候補に恵まれれば交渉をスムーズに進められますが、そうでなければ取引に時間がかかってしまうというデメリットもあります。

M&Aを好条件で進めるためには、早期に良い買い手候補を見つけることが重要です。

そのためにも、仲介役となるM&A仲介業者の選定が売却成功のカギを握ります。

「入札方式」は業績の良い優良企業が採用する方式

入札方式は多くの買い手候補が興味を示すベンチャー企業、すなわち、ビジネスモデルが優れていたり、経営状態がとくに良かったりするなど、買い手側から見て魅力的なベンチャー企業に向いている売却方式です。

一般のオークションのように買い手が競り合うほど、売却価額が高額になる傾向にあります。

また、価値評価を決めることが難しい企業や事業に対して、複数のプロの買い手が入札をするプロセスで適正な価値に集約されていきます。

ただし、売り手側は買い手候補への情報提供前に、ベンダーDD(デューデリジェンス)という手続きが必要です。

ベンダーDDとは、買い手側候補がM&Aを検討するにあたって必要と考えられる情報を事前に調査することで、売り手側自身が監査法人などに依頼してすすめていきます。

以上のように、入札方式は売却する会社や事業の価値を最大化できるというメリットがある一方で、売却までに複雑なプロセスが必要となり、相対方式よりも時間がかかるというデメリットもあります。

ベンチャー・スタートアップ 企業のM&Aの注意点

ベンチャー企業がM&Aで会社や事業を売却するにあたっては、以下の4つの点に注意が必要です。

– 希望通りの価格で売却できない可能性もある

– M&A完了までには時間がかかる

– 財務状況に誤りがあると信用を失う

– 従業員のモチベーション低下や離職につながるリスクがある

希望通りの価格で売却できない可能性もある

売り手側が想定した価格や希望の価格で、会社や事業を売却できるとは限りません。相対方式であれ、入札方式であれ、もっとも高く売れるタイミングで売却することが大切です。

M&Aは法務・財務・税務などの専門的な知識が必要となるため、経営者だけでM&Aを実施することは困難を極めます。

したがって、ベンチャー企業のM&Aは、M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーに相談してサポートを受けることが重要です。

M&Aの専門家を活用しないで経営者だけで判断すると、相場感から大きく外れた売却価額を提示してしまって買い手が付かなかったり、逆に相場よりも安く売ってしまったりします。

実績豊富な専門家に相談することで、自社のニーズに合う買い手候補の紹介や、交渉の代理人を務めてもらうといったサポートを受けることができます。

M&A完了までには時間がかかる

ベンチャー企業のM&Aは、一般的に半年から1年程度の時間がかかります。

通常のM&Aであっても、アドバイザーの選定、ベンダーDD、買い手候補さがし、交渉、契約、PMI、資料作成といった複雑なプロセスを経るためです。

スピーディーにM&Aを完了させるのであれば、早期にM&A仲介会社やM&Aアドバイザリーに依頼して、できる手続きから進めておく必要があります。

さらに、いざM&Aに踏み切ったところで、買い手候補さがしが難航することも少なくありません。

良い買い手候補が見つかったとしても、交渉次第では決裂する可能性もあります。

M&Aの成功への近道は良いM&A仲介会社や、良いM&Aアドバイザリーに依頼することですが、並行して自社で買い手候補を見つけることも重要です。

財務状況に誤りがあると信用を失う

M&Aでは、買い手側がM&Aを検討するにあたって、売り手側が自社の正確な財務状況を提供する必要があります。

万が一、簿外債務や未払い給与が見つかった場合、売却価額が当初より引き下げられるだけでなく、企業としての信用も失ってしまいます。

こうしたリスクを避けるためにも、事前にベンダーDDを実施して財務状況に問題がないか確認しておくことが大切です。

従業員のモチベーション低下や離職につながるリスクがある

M&Aによって自社の社風や労働条件を変えなければならない場合、従業員のモチベーションの低下や離職につながるリスクがあります。

とくにベンチャー企業は従業員が少人数で、従業員1人あたりの企業価値に与える影響が大きいため、重要人物の離職は売却価額を大きく下げる要因にもなりかねません。

ベンチャー企業の経営者はM&Aに着手する前に従業員と話し合い、社風や労働条件の変化についての不安を取り除くようにしましょう。

ただし、M&A仲介会社やM&Aアドバイザリーと事前に相談してから、最良のタイミングで話し合いの場を設けることが重要です。

ベンチャー・スタートアップ 企業がM&Aを成功させるためのコツ

ベンチャー・スタートアップ企業がM&Aを成功させるためには、PMIを策定したり、業績アップのタイミングで事業を売却したりするとよいでしょう。それぞれについて詳しく解説します。

PMIを策定する

ベンチャーやスタートアップ企業がM&Aを成功させるためには、まずはPMIを策定しましょう。

PMIとはポスト・マージャー・インテグレーションの略語で、M&Aにおける実質的な統合プログラムを指します。

経営統合と業務統合、意識統合の3段階からなり、M&Aにおける統合効果を最大化するためには重要なプロセスです。

とくに企業の成長戦略の一環としてM&Aを実施する場合は、交渉の段階からPMIを意識し話し合いを進めることが欠かせません。

業績アップのタイミングで売却する

ベンチャーやスタートアップ企業がM&Aを実施する場合、業績アップのタイミングで売却することをおすすめします。

業績アップのタイミングで売却すると、赤字であっても買い手企業から高評価を得られる可能性があります。

ベンチャーやスタートアップ企業は、赤字が続くことも多いため、業績アップをアピールして将来的な可能性を評価してもらうことが重要です。

ベンチャー・スタートアップのM&Aで企業を成長させよう

ベンチャー企業のM&Aの方法や注意点、昨今の主な事例を解説しました。

本記事で解説したように、ベンチャー企業がM&Aでイグジットを成功に導くには、最良のM&A仲介会社・M&Aアドバイザリーを見つけることが重要です。

M&AアドバイザリーとしてM&Aに関連する一連のアドバイスと契約成立までの取りまとめ役を担っている「株式会社パラダイムシフト」は、2011年の設立以来豊富な知識や経験のもとIT領域に力を入れ、経営に関するサポートやアドバイスを実施しています。

パラダイムシフトが選ばれる4つの特徴

- IT領域に特化したM&Aアドバイザリー

- IT業界の豊富な情報力

- 「納得感」と「満足感」の高いサービス

- プロフェッショナルチームによる適切な案件組成

M&Aで自社を売却したいと考える経営者や担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

またM&Aを成功させるためのコツについて全14ページに渡って説明した資料を無料でご提供しますので、下記よりダウンロードしてください。